ごあいさつ

拝啓 残暑なお厳しい日々が続いておりますが、皆様にはお変わりなくお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。

日頃は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

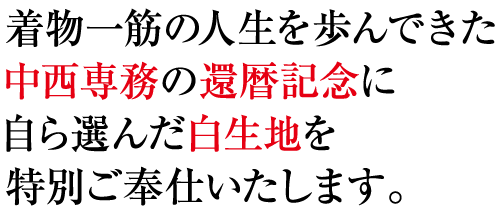

さて私事にて恐縮ではございますが、このたび3度目の二十歳 「60歳(還暦)」という大きな節目を迎えることとなりました。

思えば21歳で嫁いだ私にこの仕事が務まるのかと当時は不安で一杯でしたが、今は亡き先々代、先代会長より 「呉服を扱う仕事はお客様の大切な 人生の節目をお手伝いさせていただける幸せでありがたい仕事である」と教わり、日々の仕事の中でそれを実感することがこれまで何度もございました。 お客様より 「ありがとう」 のお言葉をちょうだいした時、 逆にこちらこそありがとうございます」と感謝の気持ちが込み上げたものです。

現会長である四代目の想いを継承した五代目も、先人たちが築いてきたお客様への感謝を忘れずに、きものを通じて感動をご提供し、皆様に必要とされる 京都まるなかであるべく日々研鑽に励んでおります。 また人材は宝、社員にも恵まれ、お客様が喜び笑顔になってくださる店作りに皆が一丸となって取り組んでくれております。

「継往開来」 とは、先人の業を受け継ぎ未来を切り開く、過去のものを継続し、それを発展させながら将来を開拓していくことを意味する言葉ですが、 まさに今それを目指して日本の民族衣装、伝統文化を絶やさぬよう、お着物が置き物にならぬように、日々励んでおります。

「継往開来」 とは、先人の業を受け継ぎ未来を切り開く、過去のものを継続し、それを発展させながら将来を開拓していくことを意味する言葉ですが、 まさに今それを目指して日本の民族衣装、伝統文化を絶やさぬよう、お着物が置き物にならぬように、日々励んでおります。

こうして現在まで京都まるなかを存続できるのも、ご利用いただいたすべてのお客様のおかげでございます。 今後とも五代目、私、社員一同みなで呉服業に邁進してまいりますので、末長くよろしくお願いいたします。

敬具

和6年8月吉日

京都まるなか 専務 中西 孝子

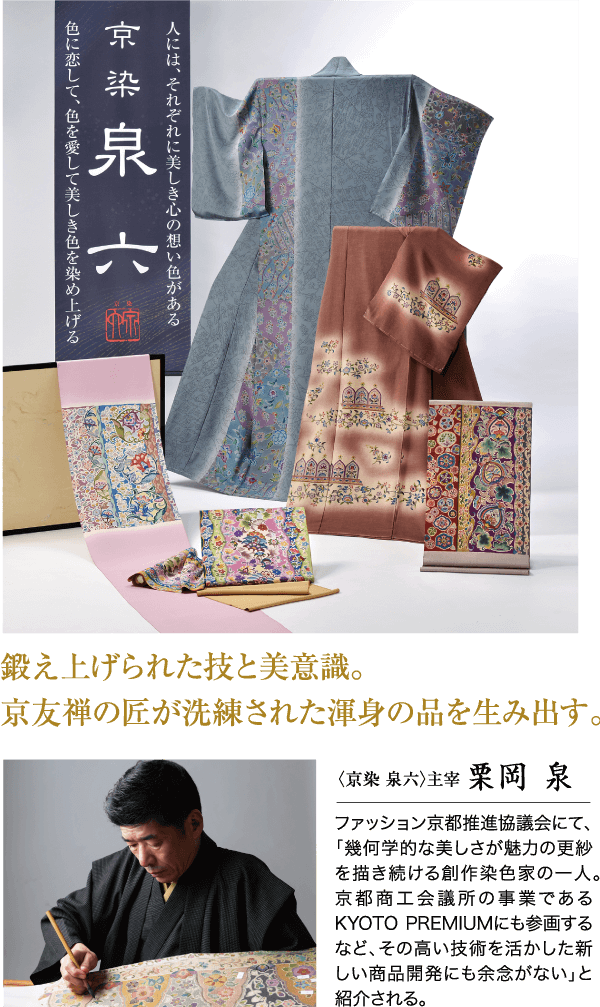

「岡重」の最も得意とする模様「更紗柄」。その鮮烈な色彩やオリエンタルな文様は、モダンな異国情緒を感じさせます。

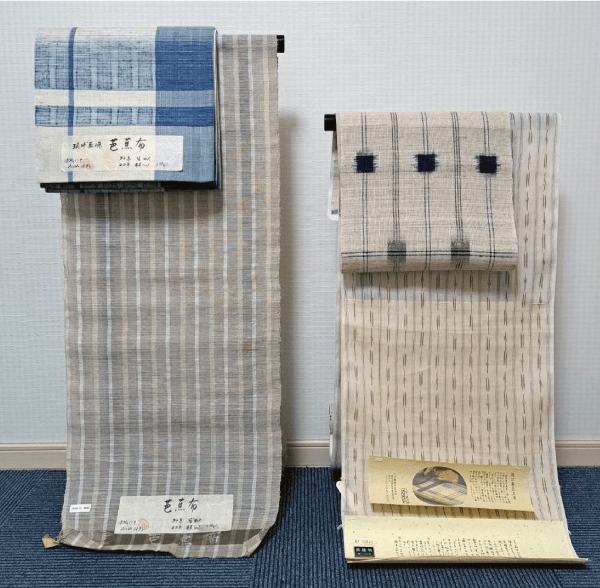

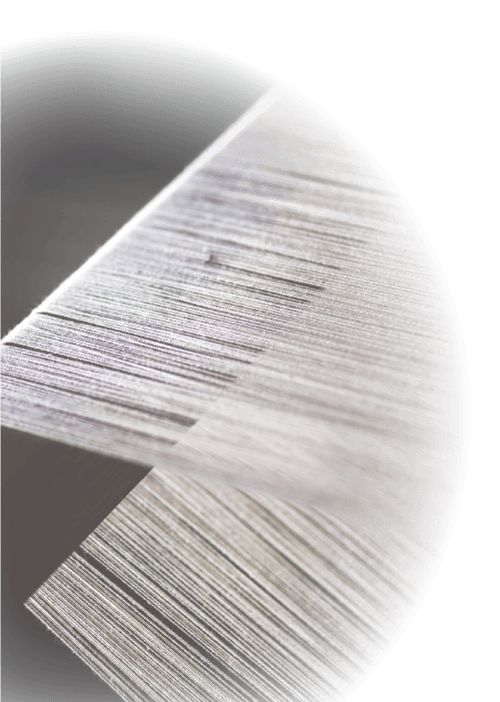

群馬県富岡では、古くはどこの家でも畑に桑の木を植え、蚕を育てていました。 養蚕が盛んであった富岡の地に、日本で最初の官営模範器械製糸場として「富岡製糸場」が創建されたのは明治5年のこと。

明治末期には、富岡製糸場で生産された生糸はアメリカにも輸出され、日本は生糸の輸出 量で世界一となりました。 欧米から高い評価を得た富岡のシルクは、世界のファッション 文化にも、大きく貢献したのです。

そして現在、富岡製糸場が世界文化遺産に選ばれ、また3つの建物が国宝の指定を受けたことで、歴史に名を刻んだ純国産の富岡シルクは、再び世界から注目されています。

群馬県富岡では、古くはどこの家でも畑に桑の木を植え、蚕を育てていました。 養蚕が盛んであった富岡の地に、日本で最初の官営模範器械製糸場として「富岡製糸場」が創建されたのは明治5年のこと。

明治末期には、富岡製糸場で生産された生糸はアメリカにも輸出され、日本は生糸の輸出 量で世界一となりました。 欧米から高い評価を得た富岡のシルクは、世界のファッション 文化にも、大きく貢献したのです。

そして現在、富岡製糸場が世界文化遺産に選ばれ、また3つの建物が国宝の指定を受けたことで、歴史に名を刻んだ純国産の富岡シルクは、再び世界から注目されています。

![茶色の円に白い日本語の文字。中央に「富岡シルク X 丹後ちりめん」の文字が入っています。以下に「[糸]富岡シルク [織]丹後/村井機業場謹製」とあります。これは「富岡絹×丹後ちりめん」と訳されており、絹織物会社について言及されています。](https://kyoto-marunaka.net/wp-content/smush-webp/2024/08/05-subtop-02.png.webp)

村井機業場は明治20年代、村井芳太郎が京都府 与謝郡与謝野町算所にて縮緬業として創業しました。三代目村井義一郎が昭和37年に昭和天皇・ 皇后両陛下が丹後機業を御視察された際、丹後 織物工業組合より依頼を受け、組合を代表し当機 業場にて製織した織物を献上し、御採納いただき ました。

村井機業場は明治20年代、村井芳太郎が京都府 与謝郡与謝野町算所にて縮緬業として創業しました。三代目村井義一郎が昭和37年に昭和天皇・ 皇后両陛下が丹後機業を御視察された際、丹後 織物工業組合より依頼を受け、組合を代表し当機 業場にて製織した織物を献上し、御採納いただき ました。

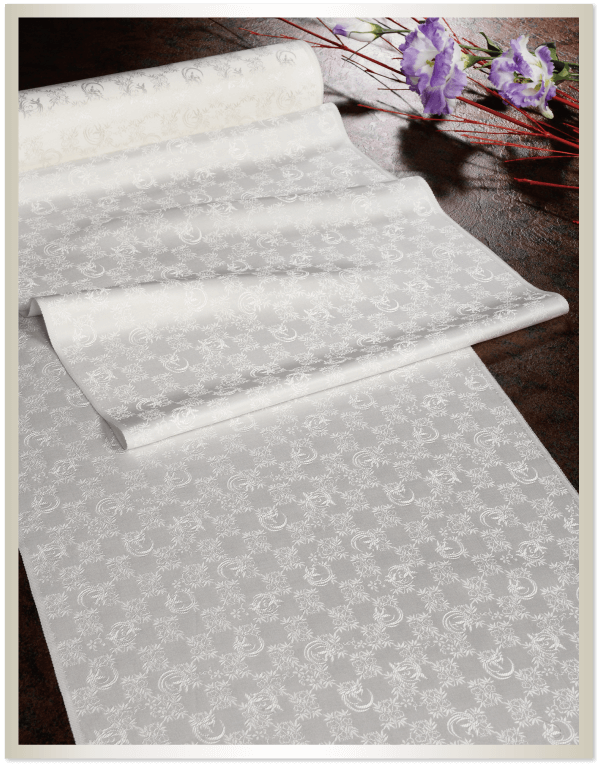

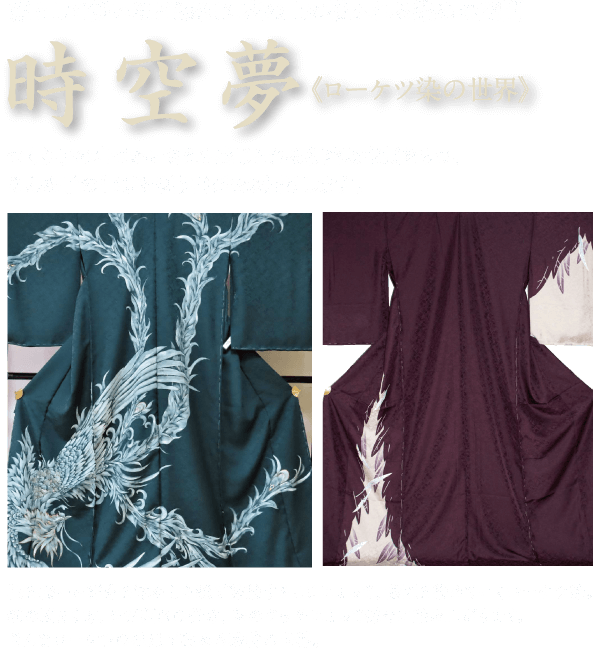

桐竹鳳凰文とは、中国の伝説にちなんだ文様。その伝説は、古代中国の皇帝 が天を祀ると、竹の実をくわえた鳳凰が桐の木に舞い降りたというもの。

かつては天皇専用の文様とされていたが、現代においては自由にアレンジされています。鳳凰は、中国の伝説上の鳥で、聖帝が世に出現する時だけ祝いに姿を現すと伝えられており、桐の木を住処とし、竹の実を食べるといわれます。この3つが組み合わされた文様という事です。皇室の衣服や調度品にも多く用 いられ、吉祥高貴の文様として尊ばれてきました。

かつては天皇専用の文様とされていたが、現代においては自由にアレンジされています。鳳凰は、中国の伝説上の鳥で、聖帝が世に出現する時だけ祝いに姿を現すと伝えられており、桐の木を住処とし、竹の実を食べるといわれます。この3つが組み合わされた文様という事です。皇室の衣服や調度品にも多く用 いられ、吉祥高貴の文様として尊ばれてきました。

Copyright © 株式会社京都まるなか 2026 All Rights Reserved